АППЕТИЦЕР

Поэзия, проза, графика

- Андрей Степанов

- Емелиада (поэма), 1985

- Из цикла «Стихийное творчество», 1984-2003

- Провинциальная драма, 1990

- Песни из загашника

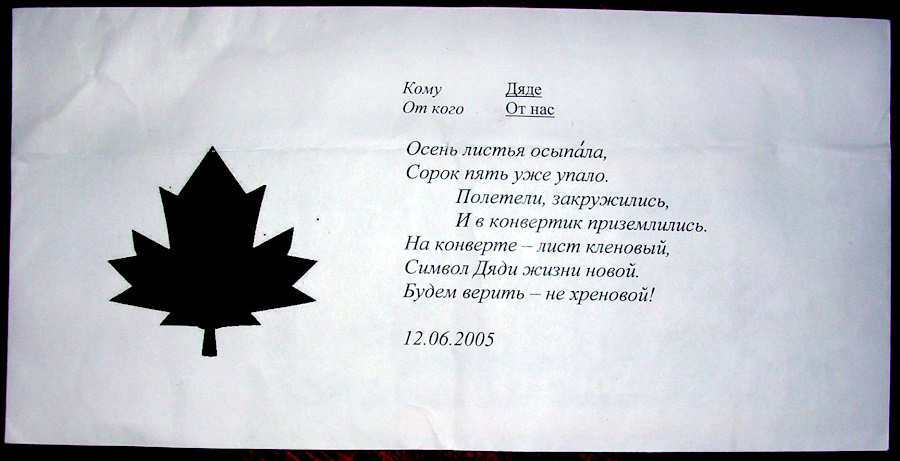

- Поздравления Дяде, 2005-2022

- Андрей Степанов

- Ростислав Сафронов

- Поле зрения (сон)

- Закон подлости (пьеса, в соавторстве с Александром Волковым)

- Александр Волков

- На берегах Хуанцзы (в соавторстве с Владимиром Колесниковым)

- Жизнь Амадеева или Чистая Аэродинамика

- Сингапурский дневник

- Андрей Степанов

- Из цикла «Мышиная мазня»:

- Дядя Миша

- The Last Electric Train of My Life

- Ростислав Сафронов, Александр Волков

В пирог слоятся граждане

До развлечений падкие,

Теснят друг друга в транспорте

Потливыми лопатками.

А я вознесся над толпой.

Я — царь, герой и бог.

Как сын отцом горжусь собой,

Слоеный ем пирог.

Мой гений непоколебим.

С кинжалом и в плаще —

На свете есть лишь я один,

А вас здесь нет вапще.

* * *

Смейся до слез иль сочти подлецом —

Вижу я в зеркале чье-то лицо.

Уши — осла. Бегемота живот.

Стало быть в зеркале кто-то живет!

Лик негодяя глядит на меня.

Кто вам сказал, что он — это я?

Брызги осколков, хрустящий паркет.

Вот он я есть, а его уже нет.

. . . . . . . . . . . . . . . .

Смейся до слез иль сочти подлецом —

В каждом осколке я вижу лицо.

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ АРИФМЕТИКА

Из пространства не вычесть времени,

Не помножив канаву на рытвину,

Как из Маркса не вычесть Ленина,

Не утратив при этом истину.

Я помножу на Сына Отца,

И прибавлю к ним Духа Святого,

Буду сумму делить без конца

На Гагарина и на Титова.

У трех телок двенадцать копыт,

Знать, ногами они перегружены.

Я прибавлю к ним ногу свою

И получится чертова дюжина.

Мне с удвоенной силой к утру

Закупорит сосуды депрессия.

Рот закрою и уши заткну,

Герметической внемля прогрессии.

Я периметр твоих ягодиц

Ловко вычислю циркулем-штангелем,

И количество новых больниц,

Что открылись на острове Врангеля.

. . . . . . . . . . . . . . . .

Из пространства не вычесть времени,

Не помножив карьер на обочину.

К коммунизму шагаем уверенно

По тропинке слегка заболоченной.

ГРАФИНЯ

Двор. Просители гурьбой.

У графини зуб болит.

И она слуге велит

Со двора их гнать метлой.

— Обрати свои к нам взоры, —

Все просители навзрыд.

А она слуге велит:

— Селифан, спускай Трезора!

— Сжалься, матушка-графиня,

Нам ссуди мешок пшена.

А она им из окна

Кукиш синий, синий, синий...

ЛИЧНОЕ

Тяжело пешком идти.

Потрудитесь подвезти.

Я ослаб.

Мне осла б.

* * *

Стреляю влет собак я бешеных,

Не испрося у суки имени.

Хлебну граммулечку сердешного

И закушу собачьим выменем.

Сдираю шкуры я с подстреленных

И обращаю в сбережения.

А ну, сучары и кобелины,

Поджать хвосты... из уважения.

* * *

Будь ты гений иль горшечник —

Волей матери природы

Опрожни скорей кишечник,

Предоставь дерьму свободу!

* * *

Гусли мои гусли,

Мысли мои мысли,

Гусли мои гнусны,

Мысли мои скисли.

МСТИТЕЛЬ ГАРЛЕМА

Миром правят мани,

Желтый дьявол манит,

Но.

Вот одна история:

На Бродвее нигер

Безработный сигер

Смотрит изподлобия

В окно казино.

Там за стеклом истеблишмент.

Стоит у входа полисмент

И в мир, которым правит чек

Не впустит негра он вовек.

Ты — черный, ты — не человек.

— Благородный мистер

Белый полисмистер,

Плиз,

Бледнолицый брат мой,

Я хочу как белый

Ничего не делать

И любить бесплатно

Белокожих

Мисс.

Но за стеклом истеблишмент.

Стоит у входа полисмент

И в мир, которым правит чек

Не впустит негра он вовек.

Ты — черный, ты — не человек.

В мире чистогана

Правит культ нагана.

Вот.

Вспомни "Все те годы".

И на цент последний

В лавочке соседней

Пасынок свободы

Покупает кольт.

А за стеклом истеблишмент.

У входа белый полисмент

И в мир, которым правит чек

Не впустит негра он вовек.

Он — белый, он — не человек.

В мире изобилья

Правит культ насилья.

Йе!

Лучший белый — мертвый белый.

Получай, собака,

Белая макака...

На асфальте Агент

С пулей в голове.

А за стеклом истеблишмент.

У входа мертвый полисмент

И в мир, которым правит чек

Заказан путь ему навек.

Он — мертвый, он — не человек.

Взорвалась сирена.

Мстителя Гарлема

Засекли

В хижине у дяди Тома. Увы!

Куплена Фемида.

Сфабрикован вывод.

Черному герою

Дали (Аж!) год тюрьмы

А где-то новый полисмент

Вновь стережет истеблишмент.

Трясут Манхэттенские своды

Разбитные авто-у-у-уроды.

Над ними Статуя Свободы.

За монументом каменным у сквера,

На площади, где ветер треплет флаг,

Провинциальный театр. Подъезд. Премьера.

Известный трагик. Бенефис. Аншлаг.

Погасли люстры, мир окутав тленом,

Зал, прочихавшись и прокашлявшись, затих.

Раздался занавес, и с невысокой сцены

Вдруг зазвучал великий вечный стих.

В пыли затасканных потертых декораций

Возник далекий, но знакомый мир.

На бренном прахе бесконечных профанаций

Вдруг воцарил здесь сам Вильям Шекспир.

И он был Богом, снизошедшим с выси,

Он сотрясал и низвергал миры

И покорял их воспареньем мысли —

Быть иль не быть? И до какой поры?

Известный трагик был его пророком.

Он словом вспять Вселенную вращал.

То милосердным был он, то жестоким,

То мановеньем бури укрощал.

И зал в беззвучном плаче содрогался,

Сердца разверзнув для страстей и мук,

То до высот вселенских поднимался,

То в бездну смерти низвергался вдруг.

И в этот миг веленьем злого рока

В пронзительной космической тиши

Ребенок громко пернул ненароком

Со всей открытостью мальчишеской души.

Беспечно вжавшись в мамины колени,

Прильнув к теплу родительской груди,

Во власти сладких детских сновидений

Сказал он воздуху увядшему: «Иди!»

Так колокольчик зазвенит дорогой пыльной,

Так ухнет над пожарищем набат.

Издал он звук в бессилии всесильном,

Издал он звук естественный, как взгляд.

И прошуршал зефир крылом над залом.

Но разве есть ребенка в том вина?

Три сотни кадыков прилипли к горлу разом,

И, не сдержавшись, вздыбилась волна.

И взвился зал грохочущей ракетой.

И вот уже завзятый театрал,

Слезами омывая гладь паркета,

Лишенный смехом чувств в проход упал.

Задребезжали люстры в полумраке,

Не в силах победить вселенский мрак.

Залаяли бродячие собаки

На площади, где ветер треплет флаг.

Заржали женщины, младенцы и мужчины.

Известный трагик, побледнев, утих.

С раскрытым ртом, с растерянною миной

На полуфразе оборвав свой стих.

Но длилось только миг оцепененье.

И вновь звучит нетленный монолог.

Под хохот громовой спешит спасенье —

Окончен акт. В буфет зовет звонок.

...Спектакль окончен. Площадь опустела.

Последний прозвенел вдали трамвай.

И лишь колонн уставших мрамор белый

Все разносил то ль плач, то ль смех, то ль лай.

На круглой тумбе, что стоит у сквера,

Афишу ветер треплет, точно флаг:

«Драмтеатр. Среда, четверг. Премьера.

Известный трагик. Бенефис. Аншлаг».

И по домам, когда с известным жаром

Наполнятся урчащие кишки,

Как угольки развеянных пожаров,

То там, то здесь прокатятся смешки.

И в окруженьи чад и домочадцев

Завзятый театрал расскажет вдруг,

Жирок куриный слизывая с пальцев,

Про тот столь неуместный детский пук.

Как корчился на глянцевом паркете,

Слезой облитом и кипящею слюной,

Как умывался долго в туалете,

Пытаясь тщетно хохот смыть водой.

Как гоготали пожилые дамы,

Увядших ртов разверзнув злую синь.

И про трагедию, что обернулась драмой.

Провинциальной драмой. Все. Аминь.

12 июня 1990 г.

ПЕСНИ ИЗ ЗАГАШНИКА

Барбус Суматранус

Резв и золотист

Объедает рьяно

Волосистый лист.

Пусть твоя темница

Мрачна и сыра,

Краснокрылой птицей

Ты вспорхнешь со дна.

И догонишь рыбку

Лучшую из рыб,

Как догнал карибку

Некогда кариб.

Налетишь проворно.

Взбулькнет неба свод.

И бежит позорно

Злобный Макропод.

Барбус Суматранус,

Я тебя молю —

Не кусай за анус

Гупию мою.

Я ее лелеял,

Я ее растил,

Благовонных дафний

Баночку скормил.

Полосатый конус,

Нет тебя милей.

Стал я СУмаТронус,

От красы твоей.

Ты великолепен,

Вздыбя ил и мох ...

... Сдох Олиголепис,

Лялиус подох ...

Барбус Суматранус

Резв и золотист.

. . . . . . . . . . . . . . . .

Под листом — Улита.

Путь ее тернист.

октябрь 2003

ЛУННЫЙ АККОРД

Сумрачный мир, побелевший от сна.

Вечных снегов ледяная страна.

Лунных ступеней незримый каскад.

Кто ты, идущий на синий закат?

Глаз ледяных пламенеющий взор

Лунный колышет костер.

Лунный аккорд

Зимней ночи,

В музыке снегов

Прозвучи.

Лунный аккорд

Зимней ночи,

Музыке меня

Научи.

Кто ты такой, одинокий Старик?

К лунному ветру ты грудью приник.

Голос твой слаб, припорошен твой слух.

Тихо бредешь ты и думаешь вслух.

Молча кричишь, содрогая снега.

Эхо уносит пурга.

Плавится небо в холодном огне.

Белые нити на черном сукне.

Черного путника ветры несут.

Белые звери по следу идут.

Всполохи! Всполохи зорь ледяных.

Что тебе нужно от них?

Где ты теперь, седогривый титан,

Мудрый властитель завьюженных стран,

Снежного моря усердный матрос,

Добрый садовник заснеженных роз?

За горизонт ног босых скорбных след.

Где ты теперь? Дай ответ.

ПАСТОРАЛЬ

В синем небе над быстрой реченькой

Солнышка красного блюдечко,

Зеленый лужок, на нем — пастушок

Играет на маленькой дудочке.

На груди его девушка лежит,

Волосы спутаны в трубочки.

Стих ветер с полей, умолк соловей,

Все слушают чудную дудочку.

Пой, моя дудочка,

Играй, мой пастушок,

Пока в синем небе ни облачка.

Спи, моя курочка,

С тобой твой петушок,

Твой козлик с тобой, моя козочка.

Закатилося красно солнышко,

Травка примята коровушкой,

Но трубы зовут, и юный рекрут

Запел напоследок соловушкой.

Пусть небо хмурится,

И пусть дождик льет,

Пусть волосы спутаны в трубочки.

Пусть же все сбудется,

О чем пропоет

Волшебная тонкая дудочка.

Пой, моя дудочка...

С Новым 2006-м годом

2008

Свинка хрюкнула, Киска пукнула:

Сорок восемь годков Дяде стукнуло.

Дни летят, как снежинки в метелицу.

Здравствуй, возраст Чахоточной Девицы!

Время лучшее жизни уж прожито.

Глянем в зеркало — надо же, рожи-то!

Но не надо об этом печалиться —

Нам на свете еще долго маяться.

Пожелание шлем Тебе с Ростиком*

Проскрипеть еще столько же с хвостиком.

Чтоб твой стол был всегда красен плюшками,

И здоровье чтоб черпал ты кружками!

12.06.08 А. Степанов, Р. Сафронов, Филимон Рыбин**

* У нево система очередной раз полетела

** Жиф, здороф, кусается

2010

Шел год шездисятый двадцатого съекля.

Морозы Антарктики. Африки пекло.

Галактики плыли. Мерцали светила.

Кому-то фартило. Кого-то мутило.

И все, как всегда. Дней безликих рутина.

Хоры голосили. Мычала скотина.

Гундосили фуги под свист буги-вуги.

Гагарин пред стартом блевал в центрифуге.

Битлов посетить лишь задумали музы.

Как бомбой, Хрущев потрясал кукурузой.

Марксизьм с ленинизьмом студенты учили.

Епся комсомол. Пионеры дрочили.

В собачьем подхвостье блоха гоношилась.

Клопы пили кровь. Тараканы ... Свершилось!

Ручьи зазвенели, запели в июне.

Родился ребенок и выпустил слюни.

И сопли пустил и нассал и нагадил.

И имя тогда нарекли ему — ДЯДЯ.

И мир появленьем своим озарил.

И мир испражненьем своим окропил.

И мир этот стал хоть немножко заметней.

И мир этот стал хоть чуть-чуть многоцветней.

...Года пронеслись, как вагоны подземки.

Не стали милей страхолюдные немки.

И финки не стали активней в постели.

И лишь мериканки еще потолстели.

Но дела нам нету до них, в самом деле.

А дела нам есть д’ одного юбилея.

Так чей он? Скажите, в бумажку не глядя.

И хор многогласый — конечно он ДЯДИН.

Полтинник потрачен. Не мало ведь, бля!

Не мало. Но много еще до рубля.

Потрать же полтинник второй до копейки!

За сим с поздравлением,

Я и Котейка.

2011

ANOTHER BRICK IN THE WALL (Part 51)

Дя, с ДР тя!

2012

С НОВЫМ ГОДОМ

К Вам в Канаду Новый Год

На пол дня позжей придет.

Если доберется —

В России ведь нажрется!

2013

НЕКОЕМУ ДЯДЕ

Некий Дядя есть в канаде.

Пиздесят три года Дяде.

Поздравляю его с днюхой.

Вкусно ешь и сладко нюхай !

2014

1 Пой, Рязань! Ванкувер, пой! Дядя стал совсем большой. Дядю с новым БерздэЕм Поздравляем и поем: 2 Пой, Рязань! Ванкувер, пой! Дядя стал совсем большой. Дядю с новым БерздэЕм Поздравляем и поем: 3 Пой, Рязань! Ванкувер, пой! Дядя стал совсем большой. Дядю с новым БерздэЕм Поздравляем и поем: 4 Пой, Рязань! Ванкувер, пой! Дядя стал совсем большой. Дядю с новым БерздэЕм Поздравляем и поем: 5 GO TO 12015

Мотаясь намедни по весям и хлябям,

Я вспомнил, чихнув, про Канадского Дядю.

(На Дядю, конечно, бы жидко насрали мы,

Коль был бы он с Австрии или с Австралии)

Ладошкою по лбу. Воскликнул: йе-ей! —

У Дяди же нынче опять юбилей.

Проходит пять лет, и опять возраст кругл.

И вот я залез с поздравленьями в Гугл.

Хотя должен сделать бы это надысь...

Да будет у Дяди пусть все зае.ись!!!

Пятерка к пятерке, как к чирику чирик.

Пусть будет пространство Его еще шире.

И время Его пусть не знает пределов.

И чтоб был доволен всегда, что-то сделав.

И что-то не сделав, был тоже доволен.

...Блажен будет тот, кто в делах своих волен!*

________________________

* Че-то слегка занесло. Но менять ничего не буду — как напИсалось, так и написАлось.

2017

Гратулирую Унклю виз анниверсерией.

С пиздесят аж седьмушною мыльною серией.

В сериале крутом их должно быть штук триста.

Так снимай, но не до подсебяшного дриста.

2018

ЛАЙТ

Еще один годик

Икринкою красной,

Попав Дяде в ротик,

Меж зубками хряснул.

Уверен, еще очень много икрят

Меж дядиных острых зубов прохрустят.

ХАРД

Еще один годик

Вонючей какашкой

Прилип при подтирке

К помятой бумажке.

Какашек еще очень много у Дяди.

Уверен, их хватит на тонны бумаги.

2019

8 января

Как живу? — Неделю за неделей

Услаждаю взор виденьем четким:

Вижу яркий свет в конце тоннеля —

То горит огонь под сковородкой.

12 июня

Дяде снова пятьдесят.

Только уже девять.

Скоро будет шестьдесят.

Трудно в это верить.

Он уехал в Канадень

Не на мир позырить,

А, наверно, чтобы день

У Судьбы отжилить.

Здесь суббота уже длится,

А у вас все пятница.

Видно там, как говорится,

Время раком пятится.

Пусть же будет у ДядЕй

Еще много-много дней.

2020

ОБНОВЛЕНИЕ

Ворохи событий.

Слухи всех мастей.

Любим почитать мы

Ленту новостей.

Солнце светит где-то.

Где-то дождик льет.

Взорвалась ракета.

Рухнул самолет.

Злые полицейские —

Черному хана.

Слезы фарисейские

На похоронах.

Вот родная тема —

Долбаный дебил

Светофор Ефремов

Мужика убил.

Ну а вот спросили

У людей Земли:

"Кто живет в России?"

"Только упыри!

Опустили почки,

Оторвали хрен." —

В новостной цепочке

Только дрянь и хрень.

Вот еще корону

Вирус нацепил,

Вдоволь у народов

Кровушки попил.

Вирус людям гадит,

Причиняет боль...

...Вышел новый Дядя —

Версия Шесть Ноль.

Знать не все херовое

На земле людей,

Раз выходят новые

Версии ДядЕй!

Пусть живет и будет рад

Еще много лет

В городе Ванкуверград

Дядя Жабоед.

12.06.2020 Помойкин, Гнусов

2022

Поздравить Дядю я забыл —

Больную память не исправить.

Но хер на Дядю не забил,

И вот "спешу" его поздравить.

МОРСКИЕ РАССКАЗЫ

Вместо предисловия

Ты, наверное, дурак, читатель, или же ты дура, потому что все люди делятся на дураков и дур. Впрочем, бывают исключения. Бывают люди умные. Но нас очень мало.

Умные люди — это писатели. Они пишут о жизни и смерти дураков и дур. Выстраивается эдакая схематическая модель бытия: по черному безбрежному океану смерти носится крошечный парус жизни, а вокруг него, подобно неугомонным чайкам, — писатели, дураки и дуры.

Дурак — явление социальное. Биологически все люди рождаются писателями, и миллионы гектаров исписанных пеленок — тому красноречивое подтверждение.

Быть дураком — привилегия преимущественно мужская. Дура же встречается исключительно среди особей женской популяции. Люди вообще, как известно, делятся на мужчин и женщин. Однако и здесь бывают исключения. Но о них никто не знает, ибо они, как правило, носят исключительные имена и фамилии. Попробуйте определить пол автора письма в молодежную газету, если оно подписано «Женя Фикус».

Я — писатель. Я сижу в своем свинском... простите, венском кресле и пишу морские рассказы. В кабинете тепло и сыро. За окном сухо и прохладно. Море шумит в моей душе и в трубах за моей спиной. Я никогда не видел моря. Но оно часто является мне во снах, и я вижу, как его волны, словно игривые львята, ластятся к прибрежным камням, покрытым валиснериум эпидермис.

Я взмываю над синей гладью моря и лечу к звездам. Хохочущие протуберанцы опаливают мои натруженные подмышки, и черные дыры приветливо улыбаются мне волосатыми красными губами. Я лечу через пятилетки и перегоны. Подо мной стучат рельсовые стыки веков, и недалекие жители далеких миров зазывно помахивают мне своими щупальцевидными гоноподиями.

СЫН ПАХАРЯ

Пахом был пахарь. Пахарями были его отец и дед. Пахарем был брат деда Николай. Он умер давно.

Пахом жил хорошо. Весной он пахал. Летом было хорошо. Осенью его терзали угрызения семечек. Семечки грызла его жена Людмила и плевала. Пахом не любил жену. Она плевала.

Зимой он готовил телегу к лету.

Его сын Юрий плохо учился и часто ударял в бега. Он не любил отца и мечтал о море. Море звало.

Как-то Пахом сделал соловья и свистел. Людмила плевала. Юрий дразнил собаку.

— Не дразни собаку, — сказал Пахом.

— Я люблю море, — сказал Юрий.

И он убежал к морю. Он будет капитаном. Мечта сильнее бурь и невзгод. Он переплывет море. Он найдет остров чудес. Он никогда не женится. У него будет ручное кенгуру.

Море звало.

— Море, — сказал пахарь. Он горько улыбнулся.

Людмила плевала.

— Людмила, — сказал пахарь.

— Тьфу?

На Пахома пахнуло похотливым пахом.

Через девять месяцев у них родился сын. Его звали Анатолий. Он будет пахарем.

ПРОМЕТЕЙ

— Вот так я повесил свою первую кошку. — Говорящий негромко кашлянул, хотя это вполне естественное звуковое порождение носоглотки походило скорее на столь знакомый нам кряк некоего сластолюбца, предвкушающего неминуемое удовольствие.

Столь безграничное нетерпение и роковая неотвратимость, казалось, повисли в этом осязаемо спертом, перенасыщенном плодами издержек несовершенства человеческой плоти воздухе, что даже тени — эти вечные спутники всего сущего, обезображенные неожиданными пропорциями помещения и потревоженным воображением — даже тени, сдернув полуночное оцепенение, вздрогнули и сначала медленно, а затем все быстрее и быстрее поползли в удаленные темные углы. Неумолимо догорал крошечный самодельный ночник-моргасик.

— Вы не поверите, — я плакал, и то отнюдь не были визгливые стенания обескураженного гимназиста-первоклассника на похоронах чужого папеньки, то был дьявольский всезаглушающий гогот необузданной стихии. Так плачет неугомонная метель, заморозив в ночной степи молодого вихрастого ямщика.

Да, я плакал, ибо тогда я еще положительно умел предаваться этому безыскусному и вместе с тем столь естественному таинству, при котором душа, обнимая трепетное сердце, выдавливает из него воду, соленую, как пот, ибо тяжел и безрадостен труд чувствительной души.

Однако плач — это свободный ответ чудесного единения души и плоти на некую боль. Я же не испытывал боли. Безграничная досада овладела тогда всем моим детским существом. Я убил, но не ощутил ни раскаяния, ни блаженства от содеянного. Любое их этих ощущений, имей оно место, не позволило бы моим зеницам наполниться жгучей влагой. Но я был равнодушен, и это равнодушие явилось между тем много болезненнее, нежели любое иное, пусть даже пронзительное и неприятное чувство.

Со мной случилось то, как ежели бы мне было обещано показать живого слона, а показали бы нарисованного, как ежели бы я увидел несмешного клоуна, как ежели бы плюшевый Люцифер, подаренный мне ко дню ангела, оказался — а в этом я убедился много позже — набитым обыкновенной соломой, коею наши безграмотные мужики используют для покрытия своих незатейливых жилищ.

И лишь потом, когда детский эгоцентрический максимализм уступил место здравому эгоистическому прагматизму, я осознал, что именно через равнодушие, возникшее и процветшее там, где провидение назначило нам могучие и всепоглощающие душевные порывы, будь то безутешная скорбь или звонкое безотчетное веселье, простирается путь к истинному блаженству. Ибо блаженство есть равнодушие. И чем тяжелее обстоятельства сохранения равнодушия, тем весомей и ощутимей блаженство. Такими обстоятельствами для меня явилось убийство.

А пока широко раскрытые глаза ребенка жадно поглощали суровую правду жизни, правду, рожденную в муках и обретенную единожды не для того, чтобы затем навеки похоронить ее в узких и мрачных лабиринтах юношеского сознания, а с тем, чтобы, будучи водруженной, словно священный хоругвь, над жизненной стезей, она немеркнущим светом озарила пока еще туманные, но неудержимо влекущие брега грядущего бытия.

Несчастное животное еще молило о запоздалой пощаде. И горное простуженное говорливое эхо еще перекатывало в своей хрипучей гортани последнее предсмертное «мяу»; «мяу», как немой вопрос, как последний, безнадежно неоплаченный вексель, предъявленный этому жестокому, бездушному, но такому милому и желанному миру, теперь утраченному безвозвратно.

Я был умным, проницательным мальчиком. И тогдашнюю свою неудовлетворенность я отнес к невозможности полной, всеобъемлющей, как бывало ранее, расправы над жертвой. И здесь уместно поведать вам о том, что первый предмет моих отроческих забав составляли назойливые приоконные насекомые, среди которых явное предпочтение отдавалось мухам.

Эти гнусные мясистые твари своей необъяснимой способностью к полету, что ущемляло мое человеческое достоинство, и неотвратимой приверженностью к пищевым отходам нашего стола и породили в моей неокрепшей и мятущейся душе трепетное желание — раздавить.

Как часто на исходе масленой недели, запершись в своей крохотной комнатке, в тетушкином флигеле, я предавался на первый неискушенный взгляд пустому, однако решительно не бесцельному занятию — давлению мух.

Я давил их сотнями, тысячами, с непременным размазыванием по стеклу их буровато-желтых внутренностей, хранивших обильные останки удовлетворения недавних взалканий.

О! Я изобретал хитроумнейшие способы выслеживания и поимки сих крылатых созданий. Долгие и томительные часы я проводил в тени портьеры и, улучив счастливое мгновенье, показывался вон, искусно накрывая сизокрылого спутника пахаря и ткача старой дядюшкиной шляпой, коея для иных целей положительно не годилась по причине ветхости и старомодности — качеств, присущих, впрочем, и ее некогда бравому, а теперь ополоумевшему обладателю — моему онклю Николя, коротавшему свой затянувшийся век в перебранках с горничной и кучерами, пару раз в году — к Покрову и на Пасху — позволяя себе рюмку анисовой водки и безобидный флирт с тетушкиной приживалкой, когда-то кокетливой француженкой Зи-Зи, ныне же девяностолетней беззубой неопрятной и вздорной старухой.

Говорящий внезапно осекся и замолчал, то ли желая сглотнуть набежавшую, словно вешние воды, слюну, то ли в жадном стремлении нащупать вероятно утерянную нить своего незамысловатого монолога. Вспухшие синеватые капилляры уверенных надбровий, едва уловимое клокотанье секрета в многочисленных лимфатических узлах волевого ухоженного лба — все это выдавало усиленную работу возбужденного бдящего рассудка. Говорящий скосил чуть раскосые красивые глаза, как бы прицениваясь к реакции присутствующих, и продолжал:

— Однако я отвлекся. Прошу великодушно извинить меня за мою сегодняшнюю словоохотливость и за неудержимое желание помянуть старину, столь милую моему сердцу. Ведь без прошлого нет настоящего, а будущее, если оно не приемлет превратиться в прошлое, столь же бессмысленно, как и ядреное семя благородного злака, брошенное в бесплодный глинозем заброшенной камнетесальни.

Итак, мухи. Да что же я все про мух? Ах да, я их давил, давил, как вы изволили уже слышать, сотнями и тысячами. Но тогда я еще не понимал, по причине малолетства и оторванности от столиц, что смерь одного объекта — это смерть низведенная до исходной, изначальной единицы высшего блаженства; смерть же, приумноженная наличием других равнопричинных и равновременных смертей, дарит смертоносцу не только ощущение полнейшего счастья и неги, но и осознание своего могущества и власти над невежественными силами природы. И лишь по прошествии многих лет, полных трагических невзгод и радостных озарений, когда могучее древо моего личностного самосознания распустило над миром свою цветущую крону, я вдохновенно осознал, что лишь в массовом убийстве человеческое существо способно до конца ощутить неэфемерность своей плоти и безграничную всепоглощающую волю, волю, как порождение всесилия и неисчерпаемости человеческого разума. Именно способность к хладнокровному, целенаправленному, осмысленному и, особенно, массовому истреблению делает человека человеком и окончательно определяет его высшее, божественное происхождение и предназначение. Именно оно, это осознанное умерщвление, бесконечно отдаляет его от животного. Животное убивает ради жаждущей плоти. Человек убивает ради страждущей спасения души. Так вот, массовое убийство и было тем благожеланным исходом, подсказанным мне свыше, из того душевного тупика, в который завела меня невозможность размазать убиенную кошку по свежевымытому стеклу и созерцать, как яркие и нарядные, точно ярмарочные матрешки, солнечные лучики весело преломляются в свежих, еще бурлящих внутренностях несчастного млекопитающего.

С тех пор не было во всей округе более усердного и искусного топителя свеженародившихся котят и щенят, чем вам покорный слуга. Бывало еще с утра, обильно позавтракав в обществе дядюшки, тетушки и какого-нибудь проезжего отставного флигель-адъютанта или ученого богослова, известного своими праведностью и безденежьем, но упорно не желающего питаться акридами, я спешил на подворье, где к своему великому удовольствию заставал чумазых и глупых кухаркиных детей играющими с целым выводком куцехвостых и кривоногих отпрысков дворовой суки Мушки, чей визгливый лай по обыкновению сопровождал каждое мое появление. А когда же, вдосталь отведав властного хозяйского сапога — этого символа незыблемости нашей добропристойной морали, — сия четвероногая подруга человека удалялась в свое скорбное обиталище, я, избавленный от досужих глаз и тщетных материнских лагримаций, всецело погружался в усердное исполнение гуманнейшего акта предания смерти омерзительных существ, предназначение коих сводится лишь к неустанной потребности гадить, что умаляет наше неудержимое устремление к божественной красоте и вселенской гармонии.

Сколь сладостно было лицезреть, как крошечное порождение греховной собачьей утробы с заблаговременно сломанной лапкой безнадежно противится своему роковому смертному предначертанию, пытаясь плыть по огромному старинному пруду, мирно почивающему в тени вековых раскидистых вязов, горделиво хранящих торжественное безмолвие, что, как бдительные часовые, величественно созерцают земное воплощение божественного промысла, ибо, несомненно, моей, пока еще слабой, но непоколебимой рукой водил всемилостивый Вседержитель. Вот так и мы плывем по этому безбрежному океану соблазнов и страстей, пока его бездонное чрево не поглотит нас вместе с еще недавней иллюзией осмысленности и цели былого существования.

Но сколь ни пленительно было ощущение, вызванное умерщвлением отвратительных пасынков нашей многообразной фауны, все же истинное, ни с чем не сравнимое наслаждение, граничащее со сладострастным порывом освобожденной похоти, я испытывал при избиении мух. Я их давил, топтал, рвал на части сотнями, тысячами, миллионами, миллиардами, квинти!.. Спасибо, Павлик!

Молодой человек в светлой адидасовской майке отшвырнул мухобойку, не позаботившись стряхнуть с мокрого отцовского лба только что убитую им огромную зеленую муху. Он равнодушно подошел к окну, окинул взглядом по-осеннему неприветливый пирс, на секунду зацепившись за удаляющуюся женскую фигурку, затем, зевая, устало плюхнулся в кресло и, казалось, забылся, уставившись на крошечный японский почему-то горящий ночник, изображающий поющего самурая. Если бы молодой человек посмотрел на отца, если бы даже заглянул в его слезящиеся красивые раскосые глаза, он навряд ли бы понял состояние последнего.

Он давно уже не испытывал никаких чувств к тяжело больному, возможно умирающему предку, и это обстоятельство, если не выбивало из колеи, то, по крайней мере, вносило некоторый дискомфорт в его однообразную, как ему казалось, но устоявшуюся жизнь, здесь на побережье, в монотонном потоке тех маленьких радостей и огорчений, которые может подарить человеку курортная спецзона. Скорее для себя, чем для больного, он заходил сюда почти каждый день, молча садился в кресло и, стараясь не смотреть на часы, просиживал тридцать-тридцать пять минут в теплых сумерках полузадернутых штор. Так он тренировал свою волю.

Иногда, впрочем, он оказывал отцу некоторые услуги, как, например, сегодня, и несмотря на всю их незначительность, отец был ему очень благодарен, хотя и затруднялся выразить свою признательность, так как давно не распоряжался не только окружающими, но и собой, и тем более тем, что по-прежнему педантично продолжало поступать на его личный счет в местном отделении кассы творческого вспомоществления.

Родион Львович Мухожилов в недалеком прошлом являясь главным редактором одного из крупных столичных издательств, посвятил всю свою многотрудную творческую жизнь публикации и пропаганде шедевров отечественной словесности, как он любил выражаться, будучи еще не старым и весьма преуспевающим литератором.

В его несомненном активе было издание десятков, сотен, тысяч отечественных авторов прошедших столетий, на поиски произведений которых, а иногда и самих авторов, Родион Львович нередко отправлялся в длительные служебные командировки в Японию, Аргентину, а также в другие страны и государства, где русская классическая культура, по-видимому, успела изрядно наследить. Бесспорно, вершиной издательской деятельности Родиона Львовича явилось издание девятнадцатитомного собрания сочинений и писем при жизни не признанного, а позднее совершенно и незаслуженно забытого писателя-демократа Иллариона Иванова-Зельцмана-сына, чьи замечательные романы «Граф Евграф» и «Воспоминания в снах покойной графини Аграфены Евграфовны Графиновой» вкупе с многочисленными повестями и рассказами явились значительным вкладом в нашу многонациональную литературу.

Большое значение Родион Львович придавал чистоте родного слова и значительную часть своей деятельности посвятил борьбе за сохранение незамутненности кристального родника отечественной литературы сомнительными произведениями не менее сомнительных современных авторов. Однако в силу некоторых непредвиденных обстоятельств издательство было вынуждено переориентировать свою работу на выпуск книг современных прозаиков, что ввело Родиона Львовича в глубокое уныние и нанесло ему незаживающую душевную рану, не сумев оправиться от которой, он был не по заслугам тихо отправлен на пенсию и поселился в своей небольшой двухэтажной даче здесь на побережье. Окончательный удар ему нанесло сообщение одной из центральных газет о выходе в свет в его издательстве книги автора, на которой и на котором Родион Львович некогда поставил два жирных креста, что подобно противотанковым ежам надежно, казалось, защищали подступы к нашему прогрессивному искусству от низкопробной халтуры и непотребного прозападного декаданса. Его разбил полный паралич, и вот уже несколько месяцев он лежал неподвижен и беспомощен, как раненый скунс.

Вот и теперь, несгибаем, как металлический рупь, он лежал недвижим на стальном пьедестале своего переполненного судна, а муха, эта мясистая тварь с бесконечно волосатыми ногами, словно океанский лайнер бороздила просторы его старческого плешивого лба.

— Спасибо, Павлик, — тихо повторил Родион Львович.

Не удержавшись, Павлик все-таки глянул на часы и решив, что еще рано, встал, подошел к окну и, очередной раз скользнув взглядом по вдруг посветлевшему, по-осеннему нарядному пирсу, предался на первый взгляд пустому, однако решительно не бесцельному занятию — давлению мух. Он давил их десятками, сотнями, тысячами, с непременным размазыванием по свежевымытому стеклу их буровато-желтых внутренностей, умиленно созерцая, как яркие и нарядные, точно ярмарочные матрешки, солнечные лучики весело преломляются в свежих еще бурлящих останках удовлетворения недавних взалканий.

Где-то за окном истошно скулила видимо потерявшаяся болонка.

* * *

РАССКАЗЫ О ЖИВОТНЫХ

Кот в очередной раз решил, что он главный Кот в прайде. Он думал, кто главный, тот и распоряжается куриным филе. Как же он заблуждался! Я выпил литр спирта (Старостеклянный гидролизный завод. ст. Проня). Пока я был в нирване, Кот напал на меня и изрядно покусал. Получил фофана и сидел под диваном, сверкая глазами. Только я вправе распоряжаться куриным филе!

* * *

У моего соседа сбежала кошка. Видимо, по женским делам. Через два месяца, утратив надежду на возвращение животного, сосед выменял у меня пять банок Кэт-си на один литр спирта (Старостеклянный гидролизный завод, ст. Проня). Получив вышеозначенный продукт, Кот, взращенный на телячьей вырезке и курином филе, посмотрел на меня. Это были глаза Ленина, застреленного эсэркой Каплан.

Жила-была женщина, довольно неплохая во всех отношениях. Только имя ее было несколько необычным: Несмеяна. И когда она знакомилась с мужчинами, то они ей всегда сообщали о том, что у нее очень редкое имя, что они никогда не видели женщин с такими именами и прочее в том же духе. Однако ей от этого не становилось ни тепло, ни холодно. Хотя, будучи еще маленькой девочкой, она глубоко переживала, что у нее такое имя, и терпела всяческие обиды от противных мальчишек, которые как только ни обзывали ее: и Сметаной, и Царевной-лягушкой, и Плаксой-ваксой-гуталином. Дело дошло до того, что Несмеяна стала называть себя разными другими именами, когда ее спрашивали: «Как тебя звать?» И хотя она почти не помнила своих родителей, в глубине души презирала их за то, что они наградили ее таким отвратительным именем. Бабушка же, с которой жила Несмеяна, всегда утешала ее, гладя головке и приговаривая: «У тебя, внученька, очень редкое и изумительно красивое имя. У тебя будет большое и красивое счастье». Но внученька, естественно, не очень-то верила в бабушкины сказки.

Шло время. Бабушка умерла, Несмеяна стала взрослой и самостоятельной. В свои двадцать пять лет она умела шить, вязать, прекрасно готовила, была начитана, разбиралась в искусстве, занималась подводным плаванием и даже участвовала в межрайонных соревнованиях. В общем, водолаз — не водолаз, а была она симпатичная, жизнерадостная девушка, которая никак не оправдывала своего имени: любила и похохотать и поозорничать. Она брала свое там, где видела свое.

Работала Несмеяна гинекологом на птицефабрике, любила свою работу. Но так как работы у нее было немного, что вполне естественно, то времени свободного была уйма.

Жили у Несмеяны дома четыре бедные курочки, которых она вылечила от венерических заболеваний и которых очень любила. Звала их по именам: Клара, Катя, Сеня и Архип, и самое удивительное, что курочки охотно отзывались на свои клички.

А в соседнем совхозе жил и поживал неплохой парень. Звали его Петром, он отслужил на флоте и был награжден медалью «За отвагу», а после армии вернулся в родной поселок. Работал он в восьмилетней школе трактористом-наставником, а так как работа занимала не слишком много времени, то Петр с удовольствием отдавал себя своему увлечению — работал по совместительству диск-жокеем в Доме культуры «Авангард», а подготовленная им программа с названием «Миру — мир!» завоевала первое место на республиканском смотре дискотек. В общем, Петр был нормальным молодым человеком, правда вином не увлекался.

И вот, на одном из дисковечеров его внимание привлекла одна симпатичная девушка. Они познакомились. Ее звали Несмеяна.

Прошел год. Несмеяна и Петр сыграли свадьбу, а правление совхоза выделило молодым новый дом.

Прошел еще год. Молодые супруги жили-поживали и добра наживали, были очень счастливы, любили друг друга, а в поселке говорили: «Какая счастливая семья».

И все бы было хорошо, если бы не одно из ряда вон выходящее происшествие.

Несмеяна родила. И родила мальчика, прямо богатыря, весом в четыре с половиной килограмма. Медперсонал пришел в ужас: у мальчика было три глаза. Причем два глаза были голубыми и расположенными, как у всех, а вот третий глаз был черным и находился сзади. Не буду описывать состояние родителей; нетрудно представить себе, чтó они испытали. Но делать нечего: родители есть родители.

В жизни молодой семьи пошел какой-то разлад. Петр ударился я пьянство, а напившись, всегда обзывал жену скверными словами и гневно обвинял ее в том, что это именно она родила такого сына. В общем, Петр не мог полюбить Никодима (так назвали сына). А Несмеяна, как мать, не могла не любить свое дитя. Так они и жили, не разговаривая почти совсем друг с другом.

Но шло время. Никодим начал ходить, и вот тут-то и обнаружилось одно его странное свойство. Стоило ему взглянуть куда-нибудь своим задним глазом, как начинали твориться разные необъяснимые явления. Началось все с того, что Никодим зашел как-то в курятник, а потом оказалось, что подохли Клара, Катя, Сеня и Архип. А после того, как мальчик пообщался с собакой, она с диким ревом оборвала цепь и убежала в лес. А самое страшное произошло с соседской девочкой Мариной. Никодим и Марина играли как-то раз на улице почти целый день. Ну, играли и играли, ничего, вроде, особенного не наблюдалось. Но зато ночью из дома, где жила Марина, стали доноситься душераздирающие крики и истерический смех, а утром машина скорой помощи увезла папу Марины с поседевшей шевелюрой, маму с застывшей гримасой ужаса на лице и плачущую Марину с огромными ветвистыми рогами на голове. После этого происшествия начали поговаривать разное, но Никодима стали панически бояться.

А мальчик рос. Только вот научить его разговаривать никак не могли. Кроме того, отец спьяну стал часто выгонять сына из дому, и Никодим был предоставлен самому себе. Он гулял в поле, часами любуясь всходящими ростками, или стоял возле церкви, так как в церковь его не пускали богомольные старушки, или сидел на берегу старого заросшего прудика, время от времени болтая руками в мутной водице. Но самым любимым его местом была библиотека. Библиотекарша, после первого посещения четырехлетнего карапуза, очень быстро уволилась и уехала куда-то на Север, к родственникам. А Никодим стал ежедневно посещать библиотеку; ее решили оставить открытой, потому что никто даже и не пытался туда зайти — до такой степени народ был запуган всякими леденящими душу россказнями о сверхъестественных свойствах ребенка.

Никодим же читал все подряд, причем по две книги одновременно. К шести годам он прочитал весь фонд сельской библиотеки, начиная с Большой Советской Энциклопедии и кончая «Справочником по дуговой электросварке».

В поселке дали Никодиму прозвище: Шива. Очевидно потому, что у мальчика тоже был третий глаз, только сзади. И хотя, наверное, не каждый знал, что такое Шива, или кто такой Шива, некоторые с презрением, другие со злобой называли этим именем Никодима.

Пришла пора Никодиму-Шиве идти в школу. Так как он не умел, а может, не хотел разговаривать, то было решено, что ребенок будет учиться в специализированной школе для глухонемых детей.

Никодим проучился три недели. Учиться писать он не захотел, считать — тоже. Он никак не мог понять для чего нужны людям «дважды два — четыре» и «Мама мыла раму». Единственной вещью в школе, привлекавшей его, была пишущая машинка, стоявшая в классе на подоконнике. После каждого урока он подходил к подоконнику, ласково поглядывая на машинку, внимательно изучал каждую деталь, гладил пальцами блестящие клавиши. А однажды он даже осмелился заправить листок и напечатать несколько букв. Когда учительница хотела посмотреть, что же такое он напечатал, Никодим-Шива резко вырвал листок и спрятал его в карман.

А на одном из уроков произошел такой случай.

Никодим-Шива долго разглядывал своим черным глазом девочку, сидящую за ним. Неожиданно девочка выскочила из-за парты и, закричав вдруг нормальным человеческим голосом: «Я так больше не могу!», бросилась к окну и выпрыгнула наружу. Все это было бы не очень страшно — первый этаж все-таки, если бы в тот самый момент, когда заговорившая девочка прыгнула, под окном не проходил учитель химии с большой бутылью серной кислоты. Девочка угодила прямо на него, он, не удержавшись на ногах, уронил бутыль, серная кислота выплеснулась на девочку и отожгла ей левую ногу.

Это происшествие вызвало в поселке такую реакцию, что Несмеяна и Петр не на шутку встревожились. А Никодим, как всегда после уроков, пошел гулять. Он брел по колосящемуся полю, вытянув прямо перед собой листок бумаги с напечатанными на нем двумя словами: «поле зрения». Что означало столь странное выражение в мозгу мальчика? То ли он имел в виду свое собственное поле зрения в триста шестьдесят градусов, от черного сглаза которого ничто не могло укрыться, то ли думал о поле, по которому шел, и на котором зрел хлеб. В общем, остается только догадываться, чтó хотел написать дальше Никодим-Шива. А может, ничего не хотел написать; ведь истина говорит устами обычного ребенка, а чтó говорит устами такого ребенка, никто не знает.

Петр в этот вечер вернулся домой, как всегда, очень пьяным. В его помутненном сознании крутилась одна мысль: «Все. Я выколю этот чертов глаз». Он взял шило и прошел в комнату сына.

Утром Несмеяна, как обычно, подошла к кровати сына, чтобы разбудить его, но не смогла этого сделать. Никодим был мертв. На подушке чернели пятна какой-то жидкости. Голубые глаза мальчика были широко открыты и смотрели прямо перед собой. Страшный крик материнского горя сорвался с губ Несмеяны и заметался по комнате...

Похоронить Никодима на кладбище не разрешили. Похоронили за оградой. Когда готовили трупик, никак не могли разжать правую руку, удалось лишь вырвать из нее кусочек бумаги, на котором был напечатан обрывок какого-то слова: «...ения».

Петра арестовали, Несмеяна осталась одна. Через несколько дней она сильно заболела и слегла, а через месяц после смерти сына скончалась. В этот же день пришло известие о том, что в тюрьме наложил на себя руки Петр.

А еще старик-конюх рассказывал, что в лесу появилось какое-то чудовище, похожее на собаку, — даже с ошейником и с обрывком цепи, — которое дико ревет, нападает на лошадей и коров и пожирает их целиком.

Теперь часто можно видеть, как маленькая девочка, на костылях, приводит разных людей, в основном приезжих, к кладбищенской ограде, к небольшой могилке, на надгробной плите которой написано «Никодим», даты рождения и смерти. А сбоку детской рукой приписано: «Шывочка».

Май 1984